北京零工经济保障升级!网约车司机全面纳入职业伤害保障,平台企业责任明确

目录

政策背景与核心概述

2025年8月18日,北京市人力资源和社会保障局联合多部门发布了《关于北京市扩大新就业形态人员职业伤害保障试点有关工作的通知》(京人社工发〔2025〕8号),该通知自2025年7月1日起施行。此举是在国家层面指导下,对2022年开始的试点工作进行的重大扩展和深化,是解决平台经济中新就业形态人员劳动保障缺失问题的一项关键地方实践,尤其是在出行行业的全面覆盖,使其具有全国性的标杆意义。

核心条款分析

该通知的核心在于,它创造性地绕开了平台与劳动者之间是否存在“劳动关系”这一传统法律难题,直接为特定行业的新就业形态人员建立了一个独立的、强制性的职业伤害保障制度。

● 扩大后的试点范围:

在原有滴滴出行、顺丰同城等4家平台企业试点的基础上,本次通知将所有在本市取得网约车运营资质的平台企业全部纳入试点范围。这意味着北京在全国率先实现了出行行业职业伤害保障的全覆盖,这是一个标志性的突破。

● 创新的缴费机制:

与传统基于工资比例缴纳的工伤保险不同,该试点采用了与平台业务模式紧密结合的缴费方式。

○ 按单缴费:平台企业需按订单量为劳动者缴费。例如,出行行业按每单0.01元,即时配送行业按每单0.07元或0.25元,同城货运行业按每单0.18元执行。这种方式直接将保障成本与业务量挂钩。

○ 费率浮动管理:引入了“支缴率”概念,即一个计算周期内,平台发生的职业伤害保障支出占其应缴费用的百分比。人社部门将根据平台的“支缴率”等因素,对其次年的缴费标准进行浮动调整。这是一个强有力的激励和约束机制。

● 健全的待遇标准:

职业伤害的确认、劳动能力鉴定以及伤残津贴、医疗费用、供养亲属抚恤金等各项待遇给付,均明确参照北京市现行的工伤保险相关关政策规定执行。这确保了新就业形态人员能够获得与传统职工相当水平的工伤保障。

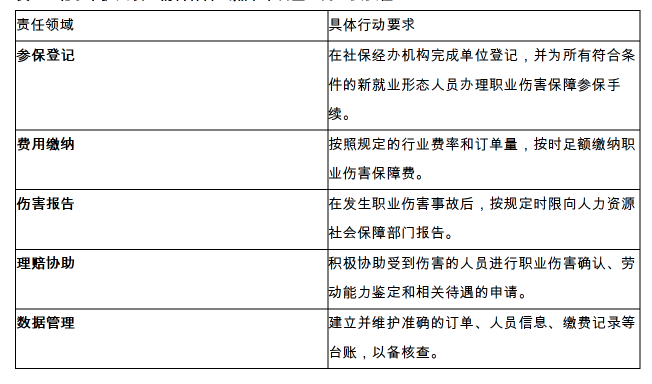

为便于平台企业理解并落实其责任,下表梳理了通知中明确的核心义务。

对人力资源专家的战略启示

北京此项政策的深远意义在于,它为如何监管平台经济、保障劳动者权益提供了一个可操作的范本,其影响将远超北京一地。

首先,该政策标志着平台企业的社会责任被进一步明确和固化。长期以来,平台企业倾向于将自身定位为技术服务方而非雇主,从而规避传统的社保缴纳义务。北京的试点通过建立一个独立于劳动关系之外的、基于业务活动的强制性缴费制度,有效地将保障责任与平台运营直接绑定。

这预示着监管思路的转变:无论法律上如何定义关系,只要平台组织和管理劳动,就必须承担相应的社会保障成本。

这一转变对平台企业的人力资源和运营管理提出了新的挑战和要求:

1. 成本结构的重估:

职业伤害保障费成为了一项新的、直接的、不可规避的类劳动力成本。平台企业必须将其精确地计入运营成本模型,并可能需要在服务定价、抽成比例或市场策略中予以体现。

2. 安全管理与财务表现直接挂钩:

费率浮动机制是该政策最精妙的设计之一。它将平台的安全管理水平与其财务成本直接关联。“支缴率”高,意味着平台上的劳动者事故频发,保障基金支出多,那么该平台下一年度的缴费标准就可能上浮;反之则可能下调。这创造了一个强大的经济杠杆,迫使平台企业不能再将安全管理仅仅视为一项合规或公关任务,而必须将其作为核心的运营和成本控制指标。人力资源部门需要与运营、技术和安全部门紧密合作,通过加强对劳动者的安全培训、优化派单算法以避免危险路线或不合理的时间要求、推广使用更安全的交通工具等方式,系统性地降低事故发生率,从而直接控制未来的保险成本。

3. 全国性趋势的预演:

北京作为首都,其在重大社会政策上的创新往往具有风向标意义。此次在出行行业实现全覆盖的模式,极有可能成为其他主要城市乃至未来国家层面立法的蓝本。因此,在全国运营的平台企业应将北京的试点视为未来监管趋势的预演,提前进行战略规划和系统准备,而不是将其看作一个孤立的地区性政策。

原文链接: 《关于北京市扩大新就业形态人员职业伤害保障试点有关工作的通知》